Все публикации -> Раздел: Грудная полость -> Тема: Патология сердца

Диагностика и хирургические методы лечения дилатационной кардиомиопатии у собак (ДКМП).

Дилатационная (застойная) кардиомиопатия (ДКМП) – заболевание сердечной мышцы, при котором на первый план выходит нарушение насосной функции желудочков сердца с развитием хронической сердечной недостаточности. Наиболее характерной чертой заболевания является дилатация (от латинского слова dilatatio – расширение, растяжение) камер сердца, преимущественно его левого желудочка. Часто встречается у собак породы доберман [1].

Согласно современным представлениям основным механизмом прогрессирования хронической сердечной недостаточности является ремоделирование сердца. Растянутый во времени процесс повреждения кардиомиоцитов и соединительно-тканного каркаса сердца сопровождается изменением формы желудочков от нормальной - эллипсовидной к патологической - сферической.

|

|

|

|

Рис.1. Механизм прогрессирования хронической сердечной недостаточности применительно к закону Лапласа. |

||

Сферизация и истончение желудочков приводят к увеличению напряжения их стенок, снижению насосной функции сердца и увеличению его энергозатрат (рис. 1). Нарушение насосной функции сердца сопровождается активизацией ренин-ангиотензиновой, симпатадреналовой и альдостероновой систем, что в еще большей степени усугубляет сердечную недостаточность.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) относится к числу заболеваний с крайне тяжёлым течением и прогнозом, а современное медикаментозное лечение эффективно только на ранних стадиях заболеваниях. До недавнего времени единственным способом лечения ДКМП у человека считалась трансплантация сердца [2, 4]. Однако острый дефицит донорских органов существенно ограничивает ее реальные возможности.

Выходом из сложной ситуации в лечении ДКМП явилось новое направление, которое развивается в РФ на протяжении 8-ми лет и носит название геометрической реконструкции левого желудочка.

Группой учёных из ГУ Российского Научного Центра Хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН (Коротеев А. В., Белянко И. Э.) в рамках этого нового направления были разработаны следующие операции: складка боковой стенки левого желудочка (получен патент), формирование билобулярной полости левого желудочка (операция Миосплинт) и имплантация экстракардиального сетчатого каркаса (ЭКСК) [3].

Обзор методов хирургического лечения

В 1994 г. бразильский хирург Batista R.J.V. высказал предположение, что при ДКМП ухудшение работы сердца происходит в результате изменения соотношения “масса/диаметр”[5, 6].

С точки зрения автора, изменения, происходящие в дилатированном сердце, следует рассматривать как дисбаланс между увеличивающимися, в бóльшей степени, радиусом и, в мéньшей степени - массой миокарда левого желудочка. Таким образом, для возврата сердца к физиологической норме необходимо иссечь часть его стенки для уменьшения радиуса или увеличить мышечную массу [5].

Исходя из предложенной гипотезы, с конца 90-х годов началась разработка новых методов, изменяющих геометрию левого желудочка, таких как: парциальная вентрикулэктомия (операция Батисты), операция «Миосплинт», переориентация папиллярных мышц митрального клапана, имплантация экстракардиального сетчатого каркаса.

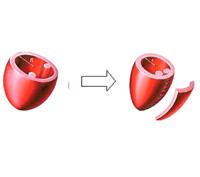

Парциальная вентрикулэктомия (операция Батисты)

|

Суть этого метода заключается в иссечении части боковой стенки левого желудочка в межпапиллярном пространстве митрального клапана. Это позволяет нормализовать диаметр левого желудочка при сохранении прежних значений массы миокарда, что в конечном итоге приводит к улучшению насосной функции сердца в целом (рис. 2).

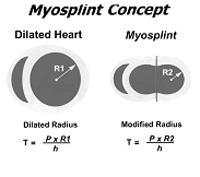

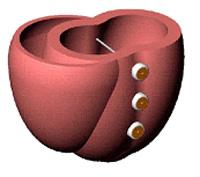

Операция «Миосплинт»

Операция предполагает снижение напряжения стенок левого желудочка, что повышает его насосную функцию. Формирование билобулярной полости левого желудочка достигается путем стягивания его противоположных стенок с помощью специальных приспособлений («миосплинтов»). Данное приспособление представлено нитями, на концах которых имеются специальные прокладки, удерживающие стенки левого желудочка в заданном положении. Нити, проведенные трансмиокардиально, стягивают левый желудочек в поперечном направлении на 20% от исходного диаметра, что существенно снижает величину миокардиаьного стресса (рис. 3а, б).

|

|

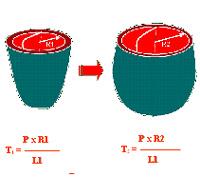

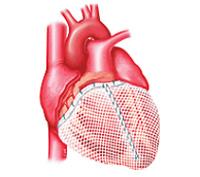

Имплантация экстракардиального сетчатого каркаса.

|

Рис.4. Схема. Имплантация экстракардиального сетчатого каркаса. |

Данная операция предполагает окутывание желудочков сердца эластичным каркасом с полным соблюдением их рельефа. Экстракардиальный сетчатый каркас сдерживает прогрессирование дилатации камер сердца и оказывает систолическую поддержку. Выполнение данной операции на стадии адаптивного ремоделирования позволяет не только предотвратить прогрессирование хронической сердечной недостаточности, но и запустить механизм обратного ремоделирования с восстановлением исходных размеров сердца. Это, в свою очередь, сопровождается увеличением насосной функции и снижением энергозатрат сердца (рис. 4).

Диагностика заболевания.

Диагноз ДКМП основывается на клинических и инструментальных данных.

Клинически определяются признаки застоя по одному или обоим кругам кровообращения. Характерными симптомами ДКМП являются: слабость, повышенная утомляемость, одышка, нарушение ритма сердца, увеличение печени. На поздних стадиях заболевания присоединяются гидроторакс и асцит.

Электрокардиограмма – относительно информативна на начальных стадиях заболевания и показательна на стадиях декомпенсации сердца, которая характеризуется появлениями желудочковых аритмий (желудочковая экстрасистолия), дилатации левых и правых полостей сердца, перегрузки малого круга кровообращения (увеличение вольтажа Р и расширение комплекса QRS).

При рентгенографическом исследовании органов грудной полости у собак определяется расширение тени сердца в прямой и боковой проекциях (кардиомегалия), дорсальное смещение трахеи и признаки жидкостной перегрузки малого круга кровообращения (рис. 5а, б).

|

|

При проведении эхокардиографического исследования сердца характерными признаками ДКМП являются: увеличение размеров и истончение стенок левого желудочка, митральная и трикуспидальная регургитация, снижение насосной функции левого желудочка (уменьшение ударного объёма и фракции выброса) (рис. 6а, б).

|

|

Возможность и выбор метода хирургического лечения ДКМП у собак определяется состоянием животного и компенсаторными возможностями миокарда. Исчезновение клинических признаков декомпенсации кровообращения на фоне многокомпонентной медикаментозной терапии (ингибиторы АПФ, сердечные гликозиды, бета-блокаторы диуретики, антагонисты альдостерона, антиаритмики) и прирост насосной функции левого желудочка косвенно свидетельствует о наличии миокардиальных резервов.

Материалы и методы. Материалом нашего наблюдения явились

|

Warning: Use of undefined constant SCRIPT_NAME - assumed 'SCRIPT_NAME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/vetchiru/vetchirurg.ru/docs/c3.php on line 13 Портосистемные шунты

Врожденные экстрагепатические шунты у собак

Трансплантация сердца у собаки

Трансплантация сердца у собаки Хилоторакс

Хилоторакс у кошки Эндоскопическое лечение

|

Все права защищены, при использовании материалов сайта, ссылка на источник обязательна.